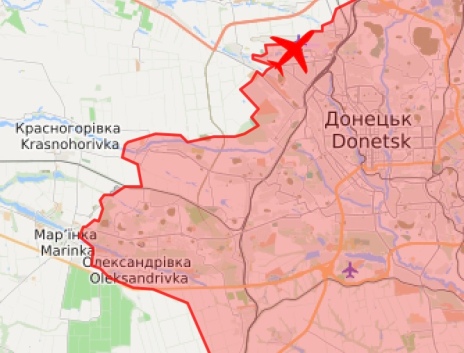

Depuis que la guerre s’est invitée, le 11 juillet 2014, à Marinka, commune pavillonnaire en plein cœur des steppes de l’Est ukrainien, ses 10 000 habitants (près de 6 000 aujourd’hui) subissent quotidiennement les inconvénients de leur nouvelle vie. La contre-offensive donnée alors par l’armée ukrainienne contre les forces séparatistes, s’est arrêtée à la sortie Est de la ville, à une dizaine de kilomètres de la métropole de Donetsk. La ligne de contact, redessinée quelque peu par de violents combats du début juin 2015, s’est plus au moins fixée depuis. Elle traverse, du Nord au Sud, la partie orientale de Marinka, bordant certaines rues, courant parallèlement à d’autres, annexant quelques unes. Elle laisse plusieurs terrils, ces collines formées par l’amoncellement des déblais de mines, en territoire séparatiste ou en « zone grise » visitée par les deux parties. Au lieu de constituer des obstacles naturels et protéger les habitations, ces terrils servent de points d’observation et de tirs pour artilleurs et snipers.

Zones « rouge » et « grise » des dangers

L’immédiate proximité de la ligne de contact est synonyme de tous les dangers. Aucun quartier n’est à l’abri des bombardements et de leurs effets. « Des projectiles tombent partout dans la ville. Hors de question de reconstruire. Nous ne faisons qu’entretenir les infrastructures vitales » tranche Youri Malachenko, chef-adjoint de l’Administration civile-militaire de Marinka. Les rares immeubles construits en hauteur du centre-ville, touchés par les bombardements de l’été 2014, ont été remis en état. Le commissariat de Police est le seul à présenter encore des trous béants dans sa façade. Les destructions concernent surtout des zones pavillonnaires autour de la rue Lénine, aujourd’hui Prokofiev (Est) ou de la rue de la Paix (Nord-est), sur la route Marinka-Krasnohorivka. Cibles de bombardements à la tombée de la nuit, d’autant plus fréquents que les militaires s’y sont installés, ces quartiers sont en zone « rouge » des dangers, qui court sur 500-700 mètres et s’arrête à la dernière position ukrainienne. Une portion de la rue Prokofiev (Lénine) se situe même dans la « zone grise » coincée entre positions ukrainiennes et séparatistes ; elle se prolonge, de l’autre côté de la ligne de contact, dans le village voisin d’Oleksandrivka.

Entre zone « rouge » et zone « grise », la différence est minime du point de vue des dangers, si ce n’est que les habitations de cette première essuient des coups de feu en provenance de positions séparatistes, alors que les maisons de la seconde reçoivent des tirs mal ajustés des deux parties. Des tirs qui traumatisent, causent des blessures, tuent. D’après les chiffres officiels, près de 35 personnes ont été tuées à Marinka et 90 dans son district. Certains habitants de ces zones durement touchées, tel Andriï Gritsevitch, mineur à la retraite, s’amusent à constituer des collections de munitions ayant atterri chez eux. Andriï vit pourtant dans la portion considérée comme « sécurisée » de la rue Prokofiev (Lénine).

Un paysage de désolation se présente aux visiteurs de ces zones : maisons à moitié détruites, commerces et services laissés à l’abandon, multiples impacts sur les portails, fenêtres murées ou protégées par du contreplaqué ou des plaques de métal. Seule la fumée des cheminées indique, en cette fin d’hiver 2018, que des civils, personnes âgées, mais aussi familles avec enfants en bas âge, vivent encore dans ces quartiers, où les humanitaires, les ambulanciers et les pompiers ne s’aventurent même pas. Cette vie dans l’insécurité et en l’absence d’institutions soude des liens entre voisins qui sont les premiers à venir prendre des nouvelles après les bombardements et à aider à déblayer les décombres lorsqu’un obus tombe dessus. Cette solidarité prend une importance toute particulière pour les quelque 40 résidents de la « zone grise » qui vivent coupés de tout (pas de gaz, coupures d’électricité) et se voient régulièrement interdits de sortie par les militaires des deux côtés. Ce sont souvent les femmes, telle Valentina Sova, 62 ans, à Marinka, qui défendent la cause de ces habitants auprès du commandement ou encore coordonnent les efforts afin d’éteindre un incendie, réparer les câbles d’électricité ou évacuer les malades ou les morts.

Elizaveta Riabko, 61 ans, et son mari, résidant rue de la Paix, font visiter leur maison et raconte leur quotidien. Un portail criblé de multiples impacts, une grande maison en brique dont les fenêtres sont condamnées. Seule une pièce d’à peine 10m2 donnant sur cour intérieure a ses fenêtres intactes. C’est la seule pièce chauffée où le couple vit entre un poêle à charbon, un coin cuisine, deux lits, une armoire, une table, quelques tabourets et un poste de télévision. Il n’y a plus de gaz depuis 2014, le conduit ayant été impacté et hors service depuis. L’eau dans le puits est brute, non potable. La cour intérieure, même si protégée par des locaux techniques n’est pas un lieu sûr : c’est ici que le mari d’Elizaveta a été blessé. À l’arrière de la maison, le jardin potager fait face à des positions séparatistes.

La maison voisine, abandonnée par ses habitants, est investie par les soldats. « Pendant deux ans, en sortant de chez moi, je voyais un char pointé vers l’entrée de ma maison et, par delà, vers les positions séparatistes. Maintenant, au moins, le char n’est plus là », raconte Elizaveta. Un calme relatif à Marinka ces derniers temps laisse une lueur d’espoir. Même si des détonations se font entendre au loin, elles ont peu à voir avec les sons de guerre qu’on pouvait entendre ici même un soir d’avril 2017 https://www.youtube.com/watch?v=cq4b1RsQyGE&feature=youtu.be

Des effets de la guerre sur les civils et leur quotidien

Les habitants de Marinka appréhendent cependant le retour des bombardements. « Si c’est calme, c’est que quelque chose de plus lourd se prépare », répètent-ils. C’est comme si ces civils ont appris, en presque quatre ans de guerre, qu’une trêve n’était jamais totalement respectée et ne durait pas longtemps. C’est aussi comme si la guerre avait laissé une empreinte indélébile dans leurs têtes, leurs corps et leurs gestes. En fin d’après-midi, dès que la lumière de jour commence à décliner, chacun se dépêche de rentrer chez soi. À partir de 16h, les rues de Marinka se vident rapidement. En chemin, des sons de guerre, parfois lointains, parfois proches, guident les comportements des civils. Personne ne réagit à des sons lointains des fusils automatiques. Des détonations sourdes qui se rapprochent obligent à presser le pas, à quitter la chaussée et à se rapprocher des habitations. Des projectiles sifflant à proximité donnent le signal de se jeter à terre. Une fois rentré et à l’abri, chacun connaît les parties « sécurisées» de sa maison : murs porteurs, sous-sol. Certains ont cependant tendance à banaliser la violence et à se comporter, de plus en plus, en fatalistes face à la mort, à force de l’avoir trop côtoyée.

Néanmoins, une trêve qui tient, tant bien que mal, apporte une certaine amélioration du quotidien. En janvier 2018, une succursale de la Banque d’épargne (Ochtchadbank) a ouvert ses portes à Marinka : plus besoin d’aller à Kourakhove, à 18 kilomètres de là. Plusieurs commerces fonctionnent dans la ville, y compris cette épicerie, appelée « Souz », de la rue Prokofiev (Lénine), à la jonction entre zone « sécurisée » et « zone rouge ». Un marché s’improvise tous les matins en centre-ville. La réouverture prochaine du centre des services (Dom byta), fortement endommagé en 2014 et en cours de réfection grâce aux fonds du CICR, permettra à une vingtaine d’entrepreneurs locaux, spécialisés dans le notariat, la couture, la coiffure ou l’optique, de reprendre leurs activités.

Le chômage est le lot commun des habitants de Marinka : c’est à Donetsk toute proche que beaucoup trouvaient un emploi avant la guerre, à la mine « Trudovskie » ou dans le tertiaire. Le conflit armé et la coupure entre territoires ukrainiens et séparatistes rendent difficiles et coûteux ces déplacements. La fermeture, dès 2014, de plusieurs grandes entreprises à Marinka (réparation pneus, industries du lait et du pain), ainsi que de l’hôpital pour anciens combattants et de l’internat pour orphelins, a condamné au chômage ceux/celles qui trouvaient un emploi sur place. Beaucoup vivent depuis de l’assistance sociale ou de l’aide humanitaire (charbons ou briquettes de chauffage, produits d’hygiène, semences, volaille).

Une vie au jour le jour, sans autre horizon que le lendemain. Une vie où des différences d’accès à l’aide humanitaire, réservée à certaines catégories (handicapés, déplacés, chômeurs depuis 2014, mères célibataires), sont ressenties comme une injustice extrême, éveillent des envies et des inimitiés. Une vie aussi à déplacements limités au strict besoin : travail, école pour les enfants, quelques courses au marché du centre-ville ou dans une épicerie du coin, retour chez soi.

Une vie où chacun s’emploie cependant à se donner les apparences de normalité, tel ce couple, Natalia Moskaleva, 50 ans et son mari Yuri, qui vient d’installer les doubles-vitrages neufs donnant sur la rue Prokofiev (Lénine), dans la « zone rouge » des dangers, face à l’un de ces terrils d’où partent les tirs. Une situation qui semble surréaliste à des visiteurs extérieurs, mais qui prend tout son sens à Marinka que ses habitants ne souhaitent pas quitter et où ils ont les mêmes préoccupations de vie qu’ailleurs : aménager son chez-soi, se chauffer, faire des économies de charbon, etc. Cette aspiration à une certaine forme de normalité, la directrice de l’école n°1, Olga Vladimirovna la résume avec dignité par «Vivre et survivre, ce sont deux termes à ne pas confondre. Nous vivons ici, nous ne survivons pas ».

Refus de partir et désir de vivre ensemble

Pour ces civils, l’insécurité physique permanente n’est pas une raison suffisante pour un départ définitif. La zone de 5 kilomètres de part et d’autre des quelques 457 kilomètres de la ligne de contact reste densément peuplée : 200 000 personnes du côté gouvernemental et près de 600 000 du côté séparatiste. Parmi ceux/celles, telle Elizaveta, qui avaient quitté Marinka pour des communes voisines entre 2014 et 2015 — les contingents les plus importants de déplacés se concentrent, en effet, dans les régions de Donetsk et Louhansk — beaucoup sont de retour. Ici comme ailleurs les explications sont les mêmes. Il y a d’abord un fort enracinement local, surtout chez les personnes âgées, et donc un attachement viscéral à son territoire, à sa maison. Il y a aussi le manque de ressources — pension de retraite de 1300 hryvnia (40€), salaire autour de 3000 hryvnia, (90€), aide sociale de près 2000 hryvnia, (60€) pour une mère célibataire au chômage — et l’absence de logement ailleurs qu’à Marinka. La perspective de se retrouver dans une ville inconnue sans toit et ressources est rédhibitoire. Il y a aussi cette angoisse à l’idée de devoir tout abandonner derrière soi et de laisser aux pilleurs des biens accumulés au prix de tant d’efforts. Enfin, l’impressionnante épaisseur des contacts interpersonnels constitue, elle aussi, un puissant frein au départ : « Nos proches restent par ici. Nous ne pouvons pas les abandonner » explique Elizaveta.

Les familles séparées par la guerre et résidant des deux côtés de la ligne de contact sont nombreuses à Marinka. Chacun a des parents, enfants, petits-enfants, amis ou anciens voisins de l’autre côté. Le lien social résiste à la violence du conflit. Le désir de vivre-ensemble ne s’évapore pas. Cette épaisseur des liens fait que les locaux ne perçoivent aucunement ceux d’en face comme des étrangers, alors que cette image de l’Autre colle à la peau des habitants du Donbass séparatiste dans les régions ukrainiennes éloignées du front. Au centre de loisirs où nous rencontrons pour la première fois Elizaveta — retraitée, elle y exerce comme agent d’entretien — elle et ses collègues expriment, certaines en russe, d’autres en ukrainien, leur proximité avec ceux/celles qui sont resté(e)s de l’autre côté de la ligne de contact. Lorsque l’une de ces femmes, Loubov Tchopenko, 65 ans, entend le terme « séparatiste » en français, elle réagit avec force : « Séparatiste ? Qui est séparatiste ? Les gens de Donetsk ou d’Oleksandrivka voisine ? Mes enfants, seraient-ils des séparatistes ? Ce sont nos proches, nos amis. Ils ne deviendront jamais pour nous des étrangers ».

« Nous sommes fatiguées de cette séparation, de ces frontières qui nous coupent d’eux ! », renchérit Elizaveta. Son fils vit avec sa famille à Donetsk. Avant la guerre, le jeune couple habitait pourtant à Marinka et n’allait à la métropole voisine, alors à quinze minutes en minibus (marchroutka), qu’à la journée pour travailler. Or les difficultés de circulation par temps de guerre, ainsi que l’insécurité physique à Marinka où le couple et leur enfant ont été blessés, les ont finalement poussés à s’installer à Donetsk, de l’autre côté. Elizaveta et son mari, sont restés, eux, garder la maison de Marinka. Comme beaucoup d’autres Ukrainiens séparés de leurs proches par la guerre, ils traversent régulièrement la ligne de contact par le poste frontière aménagé à Marinka pour aller à Donetsk. D’après le Haut commissariat pour les réfugiés, ce nombre de passage s’est élevé à 942 500, pour le mois de février 2018, dont 232 300 à Marinka. Ce voyage Marinka-Donetsk, des plus rapides il y a quatre ans, implique aujourd’hui des contrôles d’identité et des heures d’attente.

De l’importance des structures scolaires

Face aux familles fragilisées par la guerre, les structures scolaires prennent une importance toute particulière. Ce sont ces établissements et leurs personnels, des femmes pour la plupart, qui donnent des repères stables aux enfants — d’après l’Unicef, près de 19 000 enfants vivent, côté gouvernemental, dans la zone de 5 km de la ligne de contact — et leur offrent un cadre protecteur. À Marinka, les écoles n°1 et n°2, de niveau primaire et secondaire, n’ont jamais fermé leurs portes, malgré des dégâts subis comme suite des bombardements. Elles accueillent respectivement 165 et 166 élèves, près de trois fois moins qu’avant les débuts de la guerre. L’école maternelle, sévèrement endommagée en janvier 2015, n’a rouvert, elle, qu’à la rentrée 2016 ; elle accueille aujourd’hui une cinquantaine d’enfants entre 3 et 6 ans et programme même l’ouverture de la section « crèche » à la prochaine rentrée.

Des personnels enseignants, mais aussi des spécialistes, psychologues ou orthophonistes, s’emploient à amoindrir les effets de la guerre tels que le stress, l’angoisse, le traumatisme qui se manifestent chez les enfants par des tremblements, des pleurs, des maux de tête, ou encore des troubles d’apprentissage, notamment la dyslexie. Par diverses activités (cours, jeux, dessins, gym), ces acteurs éducatifs essaient de tirer les enfants de leur enfermement et de leur faire oublier l’insécurité permanente. « Lorsque nous avons rouvert, nos enfants étaient vieux avant l’heure : chétifs, tout courbés, hésitants à courir à force de rester cloitrés chez eux. Et maintenant, ils sont vifs et actifs », raconte la prof de gym de l’école maternelle. Alla Demenko, responsable de l’établissement en question, renchérit « Ils étaient comme des boutons fermés. Maintenant, ils se sont enfin ouverts ».

Les écoles compensent aussi les difficultés du quotidien, palliant notamment au manque de ressources des familles. « Nous connaissons la situation de chaque gamin, explique Lioudmila Pantchenko, 36 ans, proviseure de l’école n°2. Il y a toujours une assiette de soupe ou de kasha pour compenser les manques. Lorsque certains n’ont pas d’eau chez eux, nous les lavons nous-mêmes sur place ». De l’aide — sucrerie, vêtements, chaussures — y est régulièrement distribuée par des bénévoles ou des organisations humanitaires.

Pour certains enfants, les locaux scolaires sont souvent plus protecteurs que leurs maisons. Même si les sacs de sable empilés aux fenêtres des classes, tout comme les policiers armés postés à l’entrée ou accompagnant le bus de ramassage scolaire, sont autant de rappels du danger qui guette aux alentours et à l’intérieur. Par sécurité, certaines structures, telle l’école n°2, n’organisent les cours que dans les classes donnant sur la cour intérieure, les salles d’en face donnant, elles, sur l’un des axes routiers et, au loin, sur la ligne de front. C’est à l’école aussi que les enfants sont éduqués aux dangers. Des affiches accrochées dans les halls d’entrée dispensent des connaissances sur les comportements appropriés, notamment face à des restes explosifs de guerre.

À l’école n°2, des entraînements à l’évacuation sont régulièrement organisés afin de discipliner les jeunes corps et leur apprendre les règles de sécurité. Un système de signalétique dans les couloirs indique par des traits rouges et verts des zones de sécurité (entre deux murs porteurs) et de danger (près d’un mur, mais en face d’une porte), même si la sécurité est toute relative en temps de guerre. Lioudmila Pantchenko montre le sous-sol servant d’abri aux élèves : chaises alignées le long d’un mur, sacs de couchage, couvertures, kits de premiers secours, bio-toilette. Un système d’alerte a aussi été élaboré à destination des parents d’élèves. « À chaque bombardement, ils se précipitaient à l’école, prenant des risques inutiles et créant une angoisse pour leur vie chez leurs enfants », raconte Lioudmila. Maintenant, lorsque la situation devient dangereuse, nous donnons le signal de l’évacuation et un enseignant responsable de chaque classe prévient par téléphone deux parents d’élèves. Ces deux passent le message aux autres. On est venu à ce système par retour réflexif sur chaque situation de danger. Par temps de guerre, on apprend beaucoup ».

L’importance des structures éducatives pendant la guerre prend tout son sens pour Misha Sigarev, 9 ans, élève de CE2 à l’école n°2 et résident de la zone « grise ». Ce garçon connaît parfaitement le terme : « c’est la zone des dangers. c’est là où l’on tire sans cesse, c’est là je vis avec ma maman », explique-t-il. La zone « grise » est aussi pour lui synonyme de réclusion à la maison, d’interdiction de s’attarder dehors, mais aussi d’obligation de garder ouverte la porte de la grange pour s’y réfugier au cas où. Il y a deux ans, Misha a été blessé par un éclat d’obus juste à l’entrée de sa maison. Il en garde depuis une grande cicatrice sur le haut de la tête.

L’école tire Misha de son quotidien. C’est pour cela qu’il l’aime tant, tout particulièrement les cours de lecture, de science et de dessin. Pour s’y rendre, Misha court quotidiennement le danger : sa maman l’accompagne à vélo, à travers la zone grise, puis la zone rouge, jusqu’à l’arrêt du bus scolaire le plus proche de chez eux. Misha explique aimer aussi l’école parce qu’il peut y courir pendant les récrés et faire des compétitions avec des copains dans les couloirs et la cage d’escalier. En fin de journée, Misha traîne à l’école jusqu’au dernier moment, comme s’il voulait s’y faire oublier. Une fois le bus scolaire est même parti sans lui. Ce jour-là, il a presque réalisé ce rêve …

A reblogué ceci sur Bernard Grua | Regards sur le mondeet a ajouté:

Très bel article d’Ioulia Shukhan sur la vie en zone de guerre dans le Donbass.

Merci, Ioulia! Voilà un article qui apporte une véritable dimension humaine sur un sujet que l’on cantonne trop facilement à la géopolitique. Il est, de plus, écrit dans une très belle langue.

Merci !

Ping : Au poste-frontière de Stanytsa Louhanska : circuler entre territoires sous contrôle gouvernemental et séparatiste | carnets de terrain de Ioulia Shukan

Ping : A People-Centered Approach to Conflict Resolution in Ukraine